El castillo de Lloret y el Camí de Ronda

Pasé parte de mi infancia y adolescencia en lo que se conoció -y se conoce- como Costa del Maresme, que va desde Masnou, más o menos, hasta el río Tordera, pasando Malgrat de Mar. A partir de Blanes, que ya es provincia de Gerona, puede decirse que empieza a esbozarse la Costa Brava. Cada año me dejo caer algunos días de verano por esos pueblos de turismo familiar, de largas playas, donde vieron mis ojos madurar las cosas, donde me hice a sabores irrenunciables y donde aprendí a manejarme con la extranjería de pamela enorme, helado en mano y piel enrojecida por las brasas del sol.

Pasé parte de mi infancia y adolescencia en lo que se conoció -y se conoce- como Costa del Maresme, que va desde Masnou, más o menos, hasta el río Tordera, pasando Malgrat de Mar. A partir de Blanes, que ya es provincia de Gerona, puede decirse que empieza a esbozarse la Costa Brava. Cada año me dejo caer algunos días de verano por esos pueblos de turismo familiar, de largas playas, donde vieron mis ojos madurar las cosas, donde me hice a sabores irrenunciables y donde aprendí a manejarme con la extranjería de pamela enorme, helado en mano y piel enrojecida por las brasas del sol.

Desde Malgrat, donde pacía en un acudidero frente a las arenas de trazo gordo de la costa de la zona, acostumbrábamos algunos jóvenes a acercarnos a Lloret de Mar, no tanto cautivados por sus buenas playas sino por un templo de entonces que congregaba gente de todo tipo: la disco Revolution, que sigue abierta desde el 69 y por la que ha pasado todo el que se precie de haber bailado o buscado encuentros en la espesura de la noche.

Este año he recorrido milimétricamente alguno de esos escenarios. Me di la salida a mí mismo en Pineda de Mar, en una mesa del restaurante Doméstic, que me resultó una agradable sorpresa; salté a El Cortijo, en Malgrat, que lo único que tiene de andaluz es el nombre y el aspecto de su fachada, como si hubiera sido arrancado de la campiña sevillana, pero es un magnífico restaurante catalán de brasas y alliolis regentado por una adorable familia desde que tengo memoria; de ahí pasé a un clásico al que no falto nunca, La Granota, que está en Sils, en plena carretera a Gerona y que es una bóveda de labranza donde sirven, a mi entender, un delicioso manjar que no puedo dejar de saborear cada vez que frecuento aquello: una sencilla tortilla de ‘mongetes’ y butifarra negra que me convierte en una réplica del protagonista de ‘Ratatouille’ cuando da el primer bocado a lo que le ha preparado la rata chef e, inmediatamente, ve cómo se abren todas las ventanas de la infancia a través del sabor; busqué el descanso en el delicioso ‘Mas del Gall’, masía señorial en Tordera, casa rural de ensueño en el Parque Natural El Montnegre, y de ahí, rodeando Blanes, fui camino de Lloret.

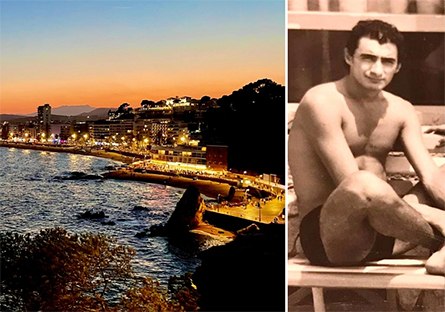

Un atardecer único

Allí llegué esta vez no a contorsionarme en el Revo, sino a conocer el Castillo de Lloret, al final de la playa de Sa Caleta. Aunque pareciera que lleva ahí siglos, es una construcción de los años treinta del siglo pasado: un indiano se hizo una casa en forma de castillo neogótico que, con el tiempo y el abandono, fue decayendo en una suerte de ruina. Hasta que el empresario Gustavo Buesa lo adquirió y reconstruyó para abrir sus puertas y ofrecer, además de un lugar único para tomar unos vasos al atardecer frente al mar, asistir a una experiencia inmersiva en la crisis climática. Son tres salas espectaculares, confeccionadas con novísimas tecnologías, que no te dejan indiferente. No teman: de ninguna manera incitan a la pereza que producen los pelmas apocalípticos del cambio climático, antes al contrario. El perfil del castillo, en la esquina de las playas de Lloret, es un emblema de la zona, la fotografía de una población amable, con no pocos lugares recomendables para sentarse y saborear el mediterráneo: no dejaría pasar la oportunidad de comer en El Trull, un clásico elegantísimo en Cala Canyelles.

Bordeando el castillo, a sus pies, se observa el Camí de Ronda, y a los paseantes que emulan a los viejos carabineros y guardias civiles que lo recorrían para combatir el contrabando y el estraperlo. Son casi 200 kilómetros desde Blanes hasta Port Bou transitando poblaciones, subiendo y bajando a calas y playas, rodeando viejas zonas amuralladas -quedan pocas ya: muy a tener en cuenta la de Tossa de Mar-, atravesando pasadizos, alzándose hasta zonas boscosas repletas de pinares, siempre -o casi siempre- en compañía del mar, siendo testigo de cada palmo de la que quizá es la costa más hermosa de España.

El Camino de Ronda nos asoma a lugares inusitadamente hermosos, a veces casi secretos, si es que queda algo secreto en los litorales españoles, y nos pone a los pies de lugares míticos septentrionales: Estartit, Calella de Palafrugell, Tamariu, Cadaqués, Cap de Creus, Llançá… Es un sendero único y, posiblemente, el más bello del país: desde escaleras a acantilados, senderos de madera y pasamanos, hasta intervalos de playas minúsculas y paseos marítimos de poblaciones que aún conservan parte del perfil de lo que fueron. Y, por supuesto, con cientos de lugares que ahora se me ocurren para degustar todo tipo de viandas primorosamente confeccionadas y que, lamentablemente, ya no tengo sitio para pormenorizar.