La estrofa 1089 del Libro de buen amor. Reconstrucción del arquetipo

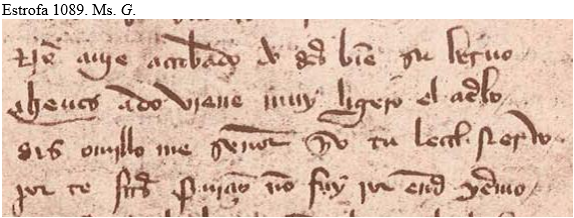

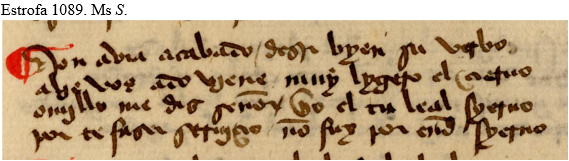

Por Alberto González Fernández de Valderrama.- En el episodio titulado por un copista «De la pelea que ovo Don Carnal con la Quaresma», que comienza en la estrofa 1067,se encuentra la que vamos a estudiar para tratar de reconstruir su arquetipo, ya que su confuso cuarto verso, con lecturas diferentes en los dos manuscritos en que nos ha llegado (S y G) no ha conseguido poner de acuerdo a los distintos editores del Libro a lo largo de la historia.

Por Alberto González Fernández de Valderrama.- En el episodio titulado por un copista «De la pelea que ovo Don Carnal con la Quaresma», que comienza en la estrofa 1067,se encuentra la que vamos a estudiar para tratar de reconstruir su arquetipo, ya que su confuso cuarto verso, con lecturas diferentes en los dos manuscritos en que nos ha llegado (S y G) no ha conseguido poner de acuerdo a los distintos editores del Libro a lo largo de la historia.

Según la edición de Blecua (1998), dice:

Non avia acabado de dezir bien su verbo, 1089

ahévos adó viene muy ligero el çiervo:

«Omíllome», diz, «señor, yo el tu leal siervo,

por te fazer servicio ¿non fui por ende siervo?»

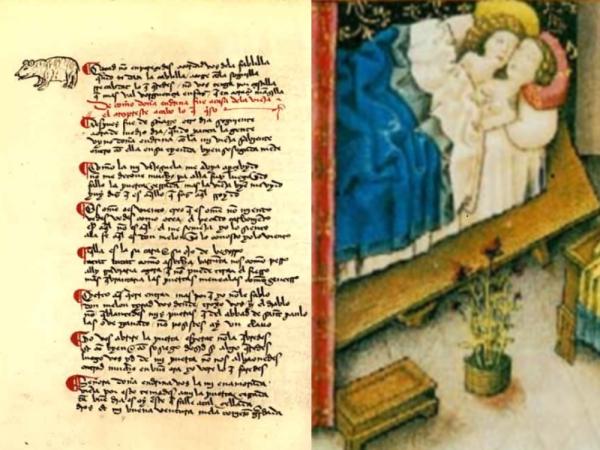

El Arcipreste cuenta a lo largo de este episodio una batalla alegórica entre Don Carnal y Doña Cuaresma, de la que él mismo se hace protagonista. Don Carnal es una especie de rey pagano y belicoso que representa el consumo libre de toda clase de carnes que la Iglesia permitía durante el Carnaval, la semana anterior a la Cuaresma. Esta, a su vez, como representante de la abstinencia de carne prescrita para este tiempo litúrgico, es una santa guerrera, que se presenta ante el Arcipreste mientras comparte mesa con su huésped, Don Jueves Lardero (primer día del Carnaval) mediante un mensajero que le trae dos cartas: una de ellas con el encargo de llamar a combate a Don Carnal, que tendrá lugar el día anterior al Miércoles de Ceniza. La segunda carta es para que se la entregue a Don Carnal, con los términos concretos del desafío, que durará hasta el Sábado Santo. Leídas las cartas, es Don Jueves Lardero quien decide ser el alférez de Don Carnal y se marcha, agradeciendo al Arcipreste el suculento banquete al que ha sido convidado. Al día siguiente llega el Viernes y le entrega la carta para Don Carnal emplazándole a la lid. Éste, por fin, llega acompañado de un poderoso ejército de carnes que dispone para el combate con disciplina militar: gallinas, perdices, conejos, capones, ánades, lavancos, ánsares, cecinas, piernas de cerdo, jamones, etc., todos ellos bien pertrechados con los instrumentos propios de toda cocina bien surtida (espetos de asar como lanzas, tajaderos de madera y sartenes como escudos, etc). Uno de los animales que voluntariamente se ofrecen para servir en la batalla a Don Carnal es el jabalí, que se hace valer por su experiencia en la lucha con “Don Alí” -es decir, contra la religión musulmana que rechazaba el consumo de su carne- con una breve presentación que dará paso a la estrofa que vamos a comentar, en la que entra en acción el ciervo. Por ello, su primer verso dice (modernizando su grafía): «No había acabado de decir bien [el jabalí] su verbo», y el segundo: «Ahévos adó [He aquí donde] viene muy ligero el çiervo». El tercero contiene la presentación de este animal a Don Carnal al que habla cortésmente como si fuera un humano. A pesar de que en esta estrofa las diferencias de lectura entre uno y otro manuscritos son poco significativas, no elegiré para este verso la versión del ms. S, que es la que recoge Blecua, sino la del ms. G, el más fidedigno de los dos: «Diz: omyllo me [Dijo: humíllome] señor, yo, tu leal siervo».

Hasta aquí hemos visto que los tres primeros versos de la estrofa cumplen a la perfección el requisito de la rima consonante que exige la técnica de la cuaderna vía, con las palabras verbo, ciervo y siervo. La particularidad viene en el verso cuarto, mal entendido hasta ahora por todos los editores, y cuya lectura es distinta en los dos manuscritos. En el ms. S parece leerse: «por te fazer serviçio / non fui por ende syervo» y en el G: «por te fazerserviçio/ non fui por ende yermo/yervo [?]».

La lectura del ms. S deberíamos rechazarla de inmediato, pues la palabra siervo no debería aparecer repetida como final de dos versos, so pena de cometer un grave defecto formal que desluciría la estrofa y dejaría en entredicho el ingenio del poeta. Nada extraño, por otra parte, cuando ya conocemos de sobra el carácter falsario de dicho manuscrito. El problema está en la lectura real del ms. G, sobre la que centraremos nuestro estudio. La lectura yermo, desde luego, no rima consonantemente con los demás versos; pero aceptar sin más yervo (o yerbo), que solucionaría este problema, tampoco aclararía el significado del verso. Por lo tanto, y para tratar de reconstruir el arquetipo perdido, seguiré el principio que he venido desarrollando en todos mis trabajos, que antepone el sentido común a la mera literalidad, aparente o presunta de una lectura. Los copistas, contratados para transcribir un texto ajeno, cometen muchos más errores que el autor que lo escribió, que tuvo tiempo de sobra para expresar sus ideas con la mayor delicadeza, de la manera más ingeniosa y con la redacción más cuidada para que sus lectores entendieran su obra y pudieran elogiar su calidad; y todo ello con independencia de que su texto pudiera contener mensajes subliminales que solo las mentes más sutiles supieran captar.

Haremos primero un repaso de lo que los principales editores del Libro entendieron sobre este enigmático verso o, más bien, por su segundo hemistiquio: ¿qué es lo que el ciervo dejó de hacer para ponerse al servicio de Don Carnal en su batalla contra Doña Cuaresma?…

T. Sánchez (1790) y Janer (1864)recogen la lectura del ms. Scon un pequeño cambio de grafía: «non fui por ende siervo». Ducamin (1901)sigue esa misma lectura respetando más su grafía original, pero sitúa la oración entre signos de interrogación, como si de esta manera se aclarara algo su dignificado: «¿non fuy por ende syeruo?». Cejador (1913) sigue a Ducamin. Chiarini (1964) también en cuanto a los signos de interrogación, pero actualiza la grafía como T. Sánchez y anota: «siervo: es çiervo pronunciado con seseo, por lo que rima equívocamente con el homófono del verso anterior».

Un apartado especial merece Corominas (1967), quien rompe con la tradición anterior y opta, renunciando a la rima consonante, por una de las dos posibles lecturas del ms. G, yermo, adaptando el verso a su conveniencia al añadirle la preposición en: «¿non fui por end en yermo?». En sus notas trata de aclarar su lectura con un comentario disparatado porque cree que el ciervo hace alarde ante Don Carnal de haberle adorado en el pasado al igual que un asceta adora a Dios en el desierto (en un terreno yermo): «Ser o servir en yermo significaba ‘hacer de eremita o anacoreta’ (así J. Ruiz, 530b), o sea vivir lejos del hombre, en el desierto; es probable además que lo de siervo haya traído a la memoria de J. Ruiz la frase servir o fazer servicio en yermo, que nadie (escribas, comentaristas ni publicadores) ha entendido. El ciervo sirve allí para las obras de Don Carnal, como el ermitaño para las de Dios. Cf. 530b y 1524a». En vano apoya Corominas su tesis en estos versos: El primero de ellos solo tiene sentido referido a ermitaños, que por definición viven en un yermo, apartados de todo contacto humano para servir a Dios, practicando el ayuno, la oración y la penitencia. ¿Cómo puede entenderse paralelismo alguno en un ciervo respecto de un personaje imaginario que representa el consumo humano de carne, incluida la suya propia? Veamos:

Vs. 530 a y b: «Era un hermitaño, quarenta años avía / que en todas sus obras en yermo a Dios servía».

En cuanto al segundo, se trata de una invocación a la Muerte, que convierte un cuerpo lleno de vida en un yermo o desierto que servirá de alimento a los gusanos dentro de su tumba:

V. 1524a: «Dejas el cuerpo yermo a gusanos en fuesa».

Joset (1974) vuelve a recoger la versión del ms. S, entre interrogantes y con grafía actualizada, anotando que la lectura siervo -en línea con Chiarini- es «un juego de palabras evidente», y rechazando expresamente el término yermo de Corominas, «que ha de corregir demasiado el verso para admitirlo en el texto». Gibbon-Monypenny (1988) recoge también la lectura del ms. S, como en la primera edición del Libro, actualizada y sin signos de interrogación; y tras apuntar que no ve en siervo el juego de palabras que detecta Joset, lo encuentra, por el contrario, sustituyendo la fórmula interrogativa por una simple negación, en cuyo caso dice que «es evidente que se oponen dos acepciones de siervo». Y terminamos con Blecua (1998) que opta, como vimos al principio, por la oración interrogativa «¿non fui por ende siervo?» y anota, insistiendo en la idea del doble sentido que apuntaban Chiarini y Joset: «Probablemente se trata de un juego de palabras seudoetimológico». Pero debo rechazar la idea de que el Arcipreste repita la palabra siervo al final de dos versos de su estrofa solo para hacer un juego de palabras banal con la palabra çiervo, de similar pronunciación. Tal hipótesis, carente de todo sentido, no es más que una respuesta a la desesperada para tratar de encontrar algún significado a un texto claramente deturpado por un copista.

Es necesario, por tanto, reelaborar un hemistiquio que tenga pleno sentido sin necesidad de retorcer significado alguno ni de cometer torpezas compositivas. Puesto que los copistas deforman todo texto que no entienden con tal de no dejar un hueco en su manuscrito que desmerezca su trabajo, debemos partir de que el autor del ms. G -el único que deberíamos considerar para reconstruir el arquetipo- transcribió erróneamente todo este hemistiquio, reproduciendo lo más fielmente que supo los trazos y grafemas que a duras penas podía ver y entender en el escrito que tenía ante sus ojos, por lo que lo que su mano escribió solo nos servirá de base para reconstruir el original si nos ponemos en la mente del poeta: ¿qué es lo más sencillo que un ciervo que lo deja todo podría decirle a Don Carnal al ponerse a su servicio como soldado?… No se trata de ninguna pregunta, ni de una alusión a un pasado del que nada conocemos y del que nada importa a los efectos del relato; es la simple afirmación de que por prestarle ese servicio ha dejado de pastar tranquilamente en el prado donde se encontraba. Y si tenemos que buscar un sustantivo que designe un alimento propio de los ciervos (al menos en aquella época) que termine en -ervo/-erbo para dar cumplimiento perfecto a la rigurosa técnica de la cuaderna vía, no tenemos que buscar demasiado: se trata del yervo, que el Tesoro de Covarrubias (1611) define de la siguiente manera (actualizo la grafía):

«IERVO, es una mata muy conocida, pequeña y sutil, y de hojas angostas: tiene la simiente menuda en unas vainecillas: y a esta legumbre llaman los labradores yervos, con los cuales y con su harina sustentan los bueyes en el Invierno […]»

En el Diccionario de la RAE esta legumbre -cuyo étimo se encuentra en el latín clásico ervum, que derivó al latín vulgar erum- se reseña como yero o hiero, y se ofrecen diversos sinónimos de ella: algarroba, algarrobilla, alverja, arveja, arvejera, veza, vicia y alcarceña.

Partiendo de esta palabra, que encaja perfectamente en el contexto, debemos recomponer el hemistiquio original. Por ahora, y según el tenor literal del ms. G, contaríamos con los siguientes elementos:

[por te fazer servicio] «non fuy por end yervo».

Pero el ciervo no tenía necesidad de referirse a un hecho negativo de su pasado (fui) sino a uno de su presente: soy (estoy). En tal caso «por end[e]» tendría que ser una corrupción del gerundio paçiendo (paciendo). De esta manera, ya tendríamos reconstruido el arquetipo perdido del verso, con un hemistiquio heptasílabo pleno de significado: «por te fazer servicio / non soy paçiendo yervo».

Resumiremos el resto del episodio. Tras hacer su aparición el ciervo llegan la liebre, el cabrón montés, los corzos, las palomas torcaces y el buey. Los embutidos y las carnes curadas no faltan a la cita. Todos parecen ser al mismo tiempo soldados y meros alimentos de la mesa de Don Carnal. Lo cierto es que éste, como un “rico emperador”, y sus oficiales, se hartan de comer carne y de beber vino, con la consecuencia de que se quedan adormecidos e inútiles para el combate, siendo sorprendidos a la medianoche por la llegada de una poderosa Doña Cuaresma, que viene acompañada de un feroz ejército formado por verduras, pescados y mariscos. La desigualdad de estado físico y moral de unos y otros determina el triunfo arrollador de ésta sobre Don Carnal, que es puesto en prisión y sometido a ayuno forzoso. Ninguna otra solución podría darse a esta lucha alegórica en la que el Carnaval, con su legitimidad para el consumo de toda clase de carnes, llega a su fin en la noche previa al Miércoles de Ceniza, día de inicio de la Cuaresma católica. No obstante, la historia no acaba aquí. En la estrofa 1128 comienza otro episodio con la llegada de un fraile que acudirá a predicar a don Carnal para que se arrepienta y confiese de su pecados, el cual acabará sujeto a una dura disciplina de comidas frugales y toleradas para el periodo litúrgico que comienza. Pero este largo relato, y las demás vicisitudes que le suceden (escapada y revancha final, como no podía ser menos al fin de la Cuaresma) no son objeto del presente trabajo. Nos basta, para terminar, con presentar la estrofa ya reconstruida (actualizando su sintaxis y su grafía en la medida de lo posible) y ofrecer al lector la imagen con que nos ha llegado en los dos manuscritos mencionados, para que pueda formarse su propia opinión al respecto:

No había acabado de decir bien su verbo,

ahévos adó viene muy ligero el ciervo:

dijo: «Humíllome, señor, yo el tu leal siervo,