Las estrofas 779 y 780 del Libro de buen amor. Reconstrucción del arquetipo

Por Alberto González Fernández de Valderrama.- Estudiaremos en el presente trabajo dos estrofas del Libro de buen amor cuyo pleno significado ha permanecido oculto hasta el día de hoy y que nos han llegado en un único manuscrito, el ms. S, que es -como hemos tenido ocasión de demostrar en numerosas ocasiones- el menos fidedigno de los tres que nos han transmitido principalmente aunque de un modo parcial la obra del Arcipreste de Hita.

Por Alberto González Fernández de Valderrama.- Estudiaremos en el presente trabajo dos estrofas del Libro de buen amor cuyo pleno significado ha permanecido oculto hasta el día de hoy y que nos han llegado en un único manuscrito, el ms. S, que es -como hemos tenido ocasión de demostrar en numerosas ocasiones- el menos fidedigno de los tres que nos han transmitido principalmente aunque de un modo parcial la obra del Arcipreste de Hita.

Las estrofas forman parte de una serie de fábulas que se cuentan entre sí la alcahueta Trotaconventos y la hermosa viuda doña Endrina para respaldar con los ejemplos morales que se derivan de tales historias sus respectivos argumentos en una discusión que mantienen acerca del Arcipreste, pretendiente de ésta última. Las fábulas, de tradición esópica, son adaptadas por el poeta para crear un diálogo ingenioso en cuaderna vía entre ambos personajes: la alcahueta utilizará sus moralejas para convencer a la recalcitrante viuda de que le interesa mantener una aventura amorosa con el Arcipreste, y ésta le irá replicando con nuevas fábulas cuyas moralejas le sirven para oponerse a sus consejos. Del diálogo concreto al que pertenece esta estrofa nos faltan las seis primeras cuartetas, pero podemos hacernos una idea general de su contenido estudiando el modelo esópico en el que se basó el poeta para componer su historia. Nos encontramos con una fábula o enxienplo que cuenta las tres desgracias que le suceden a un lobo como consecuencia de su ambición desmedida, al no contentarse con los favores que Dios ha puesto fácilmente a su alcance y codiciar otros bienes y dignidades más inaccesibles para él, todo ello por la necedad de haber interpretado un estornudo suyo como presagio de un futuro especialmente venturoso. A la vista del contexto en que se insertan estas estrofas podemos colegir -a pesar de no haber sido una cuestión pacífica entre los filólogos- que es Doña Endrina quien está contando esta fábula a la alcahueta, y ello con objeto de hacerla ver que el modesto Arcipreste no debería pretender sus amores ilícitos, pues ella aspiraba a casarse por la Iglesia con un caballero de muy buena posición, cosa que acabará ocurriendo y que pondrá fin a toda la historia.

La estrofa 766, que es la primera que nos encontramos tras esta laguna del manuscrito, nos cuenta el resultado desgraciado de la primera andanza de este lobo afectado de delirio de grandeza, por lo que debemos retroceder al inicio de la fábula, que encontramos en una de esas colecciones de apólogos que se atribuían a Esopo (“Ysopetes’) y que circularon profusamente en la Edad Media en compilaciones normalmente destinadas a la enseñanza moral en las escuelas. La que parece haber servido directamente de modelo al Arcipreste en esta fábula es la que se publicaría más de cien años después, en 1489, con el título de La vida del Ysopet con sus fábulas hystoriadas. Este libro nos cuenta que el lobo (que en este caso interpreta como augurio de buena suerte una ventosidad suya) partió a la ventura y halló en su camino una exundia de puerco (un trozo de sebo) que rechazó como alimento por parecerle inapropiado para su dignidad, y más adelante, un tocino salado y seco que volvió a rechazar por la misma causa. Con las mismas ínfulas prosigue su caminata, se encuentra a dos carneros riñendo en un prado y los intimida advirtiéndoles que ha decidido comerse a uno de ellos. Pero no cuenta con que los carneros son muy ingeniosos y adoptarán una estrategia que los salvará. Uno de ellos le dice al lobo que aceptan complacerle y que para ello debe erigirse en juez del pleito que les hace contender: ambos discuten por la herencia de ese prado, que era de sus padres, así que el lobo decidirá a cuál de los dos debe serle atribuido, de manera que el que pierda le servirá de alimento. El lobo se muestra encantado con la servicialidad y el honor que se le brinda, y les pregunta con igual cortesía de qué manera quieren que haga la partición. Entonces, el otro carnero le contesta que el lobo se quedará en medio del prado, que cada contendiente se situará en cada uno de sus extremos y que desde allí iniciarán una carrera hacia el lugar donde se encuentra el lobo, de tal manera que el que llegue primero se hará dueño del prado y el que pierda la carrera se convertirá en su alimento. El lobo lo acepta y se da comienzo a la carrera con la consecuencia de que los dos carneros se acaban topando contra el lobo dejándolo maltrecho. Es precisamente este final lo que relata la estrofa 766:

Assentóse el lobo, estudo atendiendo;

los carneros valyentes vinieron bien corriendo,

cogiéronle al lobo en medio en él feriendo:

él cayó quebrantado, ellos fueron fuyendo.

El Arcipreste adapta en las estrofas que nos faltan ese relato del Ysopete, incluyendo el incidente del tocino rechazado por orgullo, pues el lobo se lamenta en la estrofa siguiente: “non quise comer tozino, agora soy escarnido” (v. 767d).

En la estrofa 768 comienza la siguiente desventura del lobo, cuando divisa a lo lejos en unas cuevas para el ganado (fornachos) a un grupo de cabras retozando y se regocija pensando que esta vez sí se cumplirá su buen augurio. Pero al advertir su presencia, se le acercan los chivos y se aprovechan de su ingenuidad. Le dicen que quieren invitarle a una gran fiesta religiosa que están celebrando tras la cual le servirán de comida a sus mejores cabritos; una “santa fiesta” a la que no están invitados ni perros ni pastores. Solo le piden que forme con ellos parte del coro, cantando en voz alta, a la que le responderán sus cantores. Pero el concierto de aullidos y balidos lastimeros lo que hace es llamar la atención de los pastores, quienes acuden corriendo con palos y con mastines, se enfrentan al lobo y le pegan una paliza. La historia se cuenta de un modo muy similar, aunque en prosa, en el Ysopete que le sirve de referencia.

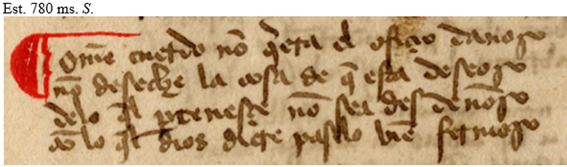

Y llega por fin su tercer infortunio, que comienza en la estrofa 774. El lobo prosigue su camino y, cerca de un molino de agua, se encuentra a una puerca con mucho buen cochino, creyendo que esta vez, por fin, se cumplirá su buen presagio. Imponiendo su autoridad avisa a la puerca de que ha llegado allí para comérselos. Pero ella es más lista que el lobo y tiene también una estrategia: se muestra complaciente y, reconociéndole como una autoridad religiosa, le pide como “abad compadre” que con sus “santas manos” bautice a sus lechones “por que mueran cristianos”. En el Ysopete, en cambio, no se le pide al lobo que bautice a los cochinos sino que practique con ellos una ablución o lavado de sus cuerpos exigido por su “secta”. Copiando este modelo se comprende que el Arcipreste confunda la naturaleza religiosa de ambos actos llamando “sacrificio”, en el verso 777a, a lo que debería llamar simplemente rito o, más propiamente, sacramento; pero la rima manda en la elección de esa palabra: la puerca le dice que tras realizar ese “sacrifiçio”, ella le entregará a sus hijos “en graçias e en serviçio”, y él podrá lanzarse con avidez sobre ellos sin necesidad de luchar, dando un “salto sin bulliçio”, para comer y holgar a la sombra “al viçio” (a todo lujo). Pero, como dijimos, los cerdos se encuentran junto a un molino de agua, y en un momento de descuido la puerca empujará al lobo con su hocico al canal, con el resultado que contará la estrofa 779, que vamos a reseñar tal cual parece leerse en el manuscrito, aunque con alguna ligera modificación de grafía para que se entienda mejor:

Topolo en derredor a mal andar el rrodezno;

salió malquebrantado, paresçía pecadezno:

bueno le fuera al lobo pagarse con torrezno,

non oviera tantos males nin perdiera su prezno.

El primer verso y el primer hemistiquio del segundo se pueden entender sin mucho esfuerzo: el flujo del agua empuja al lobo hacia la rueda del molino, se topa con ella y queda atrapado entre sus palas rodando a trompicones hasta quedar maltrecho. No obstante, solo en la edición de T. Sánchez (1790) y en la de Janer (1864) -que sigue fielmente a la anterior- se transcribe el verbo con el que comienza la estrofa tal cual lo hemos escrito, como una forma del verbo ‘topar’. Los demás editores hasta la actualidad entienden que se trata de un forma del verbo ‘traer’, para lo cual optan por intercalar la consonante r en su primera sílaba y convertir la bien visible lepra p de la segunda en una x, equiparable a la actual j, con lo cual “Topolo” queda convertido en “Trójolo”(= trájolo). En tal sentido, Cejador (1913), Chiarini (1964), Corominas (1967), Joset (1974), Blecua (1983/1998) y Gybbon-Monnypeny (1988). Pero nosotros no aceptamos esa modificación, que juzgamos innecesaria y malsonante.

Y ahora nos enfrentamos al primer enigma de la estrofa ¿Parecía el lobo pecadezno?.. Aunque esta palabra no está documentada en ningún diccionario, los editores, sin admitir que pudiera tratarse de una de tantas corrupciones del texto original propia de este manuscrito, la han interpretado como derivada de la palabra ‘pecado’, y de ahí han entendido, con argumentos muy poco convincentes, que este término es equivalente en sentido figurado a ‘diablo’. Así, Cejador comenta que pecadezno significa «hijo del pecado, esto es, demonio; como jud-ezno, hijo de judío, lob-ezno, vibor-ezno, etc.»; Corominas anota: «Pecadezno, ‘diablo chico’, por lo horrible de la presencia del animal feroz y quebrantado»; y Blecua, por su parte, lo traduce como ‘diablejo’.

Pero nosotros consideramos que pecadezno es solo una corrupción de la palabra que escribió el Arcipreste, por una razón de mero sentido común. Si el lobo, como consecuencia de este infortunio, reaccionara volviéndose furioso, sí podríamos comparar su estado con el de un diablo, al que suponemos empoderado y colérico. Pero el lobo en este episodio no queda en una situación de dominio sino “malquebrantado” y por tanto dócil e indefenso, exactamente como se encontraría una mansa ovejita, por lo que podemos asegurar -valiéndonos precisamente de los ejemplos citados por Cejador- que al igual que un lobezno es el cachorro de un lobo y un viborezno la cría de una víbora, lo que escribió el poeta es que el lobo parecía ‘pecorezno’; es decir, el cachorrito de una oveja o ‘pécora’.

El tercer verso nos recuerda la escena del tocino rechazado por orgullo al que se refería la estrofa 767. Sin embargo, ahora se introduce un matiz: se habla de un torrezno, es decir, un trozo de tocino frito, cuando se dice que más le valiera al lobo contentarse (pagarse) con torrezno. Es posible que en los versos que nos faltan al inicio de la historia se contasen dos incidentes relacionados con sendos trozos de tocino, uno crudo y otro frito, siguiendo un esquema paralelo al del Ysopete, aunque en esta última obra el segundo trozo encontrado no estaba frito sino curado (seco e salado) o que simplemente encontrara un solo trozo de tocino frito; pero, en cualquier caso, la mención del torrezno nos va a permitir descifrar el enigma que el cuarto verso contiene. Vamos a analizarlo y a ver el desconcierto que su segundo hemistiquio ha provocado en la comunidad filológica a lo largo de la historia.

Este último verso viene a decir, en relación con el anterior, que si el lobo no fuera tan sibarita y se conformara con comerse un simple torrezno no sufriría tantos males y … “no perdería su prezno”. El problema es que nadie sabe lo que es un prezno. Los editores han creído, en general, que tal palabra sería un sinónimo de ‘presa’. Pero tenemos que rechazarlo, porque, aparte de ser palabra desconocida, tal expresión solo tendría sentido si el consejo o moraleja de la fábula consistiera en decirle al lobo que debe ser más sutil e inteligente para conseguir atrapar a las deliciosas presas que se propone capturar, ya que así no las perdería. Pero si en el verso anterior se dice que la solución es contentarse con comerse un torrezno que alguien ha arrojado a un basurero la interpretación carece de sentido: ningún esfuerzo ni inteligencia hace falta para comer desechos. Veamos lo que los editores han comentado al respecto:

T. Sánchez cambia la grafía de la palabra y le da un significado en sus notas finales que no llegamos a entender, pues no puede documentarse en ningún diccionario: «Presno. Pre, ración». Cejador acepta esa grafía pero reconoce su ignorancia en cuanto a su significado: «Presno, no lo entiendo, por desconocer el comienzo del cuento». Corominas, con la falta de intuición a que nos tiene acostumbrados, corrompe la estética del verso y lo hace malsonante para encontrarle algún sentido: «¡non oviera tantos males nin perdiera él su prez, no!». El comentario que añade a tan extravagante reconstrucción es realmente pintoresco: «Todos imprimen prezno como dicción única, y C[ejador] se disculpa de dar explicación con la ignorancia del principio de la fábula […]. Ahí alude Doña Endrina a lo que le ocurriría si hiciera como el lobo, que por ambición perdió su prez de animal invencible […]». Pero esa interpretación es inaceptable. El lobo no pierde su prez (‘estima’) por fracasar en su intento: sigue convencido de que se encuentra en su derecho de alcanzar los propósitos más altos a los que le empuja su delirio. Y terminamos con Blecua, que muestra sus dudas y las de otros dos críticos anotando sobre la palabra prezno: « “…su presa, su comida”, quizá. La voz prezno es un hápax […] Creo que el contexto nos lleva a una voz del campo semántico de ‘comida, presa’, entroncando con la familia preadium. Alarcos [1976, 5-7; 1983, 390] sugiere un trezno y Morreale [1971] un derivado de praecium, como Corominas».

Todos los editores y críticos anteriores han basado sus opiniones en la certeza de que el cuarto verso no contiene ninguna corrupción del texto original. Pero nosotros estamos convencidos de lo contrario. Si nos fijamos con atención en la imagen de este verso en el correspondiente manuscrito veremos que la lectura de una palabra que solo aparece en este documento (un hápax) como prezno no es la única posible: resulta muy sencillo leer en el texto otra palabra bien conocida, escrita, al igual que rrodezno, con dos erres iniciales: rrezno. Si buscamos rezno en el Vocabulario español-latino de Nebrija (h. 1495) veremos que se define como ‘garrapata’. En el Tesoro de Covarrubias (1611) se especifica que se trata de “un género de garrapata”.

Pero… ¿qué tiene que ver una garrapata en esta fábula? La explicación se encuentra en otra palabra cuyo enigma ha pasado desapercibido hasta ahora. Se trata de “perdiera”. Evidentemente, no tendría sentido que el lobo se lamentara de perder una garrapata por ser tan inconformista y codicioso. Pero si nos fijamos en la grafía del escriba nos daremos cuenta de que su primera sílaba está escrita con una abreviatura, ya que solo consta de la consonante p y de una línea horizontal que toca el extremo inferior del asta descendente de dicha letra, formando una abreviatura que se interpreta habitualmente como la sílaba «per». Sin embargo, conociendo las graves irregularidades cometidas en su trabajo por este amanuense (que también pudo verse influenciado por otros escribas anteriores) no es difícil imaginar que el texto sufriera una corrupción simplemente por el cambio de lugar del signo abreviativo, pues si en vez de tocar o cortar el asta de la letra p se superpusiera sobre ella, el significado sería distinto ya que « p̃ » es la abreviatura de la sílaba «pre». Si a ello sumamos que la consonante n al final de sílaba se solía elidir mediante otra línea o virgulilla superpuesta a la vocal precedente, en este caso confluirían dos abreviaturas seguidas que al replicarse una y otra vez por sucesivos copistas habrían dado lugar a que la palabra sufriera el siguiente proceso de deturpación:

prendiera > prẽdiera > p̃diera > pdiera

En definitiva, nos encontramos ante el verbo prender y esto explicaría a la perfección la mención de la garrapata en este contexto: la conclusión o moraleja que se cuenta en estos versos es que si el lobo no fuera tan codicioso y se hubiera conformado con el tocino frito que encontró en el camino, no sufriría tantos males ni prendería o tomaría las garrapatas que los cerdos y otros animales vivos suelen tener en algunas partes de su cuerpo como las orejas.

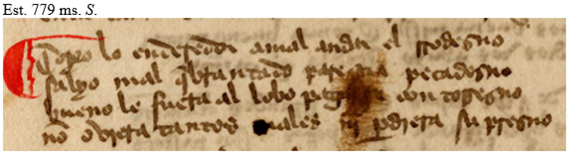

La fábula es, como no puede dudarse, un canto a la humildad y a la conformidad con los bienes que Dios pone a disposición de cada ser humano y, consecuentemente, una diatriba contra la codicia a la que conduce el orgullo y la necedad. En la estrofa 780 Doña Endrina explica la moraleja que se deduce de esas desventuras del lobo para que Trotaconventos entienda su negativa a entregar sus amores a un personaje tan pretencioso como el Arcipreste. Pero también existe una corrupción en este texto -al menos estamos seguros de ello- que ha hecho que tampoco se entienda correctamente la estrofa, despistando a los críticos sobre el sentido de todo el episodio. Vamos a reseñarla tal cual la transcribe Blecua:

» Omne cuerdo non quiera el oficio dañoso,

non deseche la cosa de que está deseoso,

de lo que’l pertenesçe non sea desdeñoso,

con lo que’l Dios diere páselo bien fermoso.

Como puede comprenderse con un poco de sentido común, todos los versos de esta estrofa tienen que llamar al cumplimiento de esa virtud de la conformidad sin incurrir en contradicciones entre ellos. En el primero se dice que el hombre sensato no debe pretender alcanzar un objetivo que le sea perjudicial; el tercero ahonda en la idea queriendo decir que no debe desdeñar aquellas cualidades que le ha dado la naturaleza aunque le desagraden, y en el cuarto se reafirma con otras palabras diciendo que el hombre debe pasarlo bien con lo que Dios le ha dado buenamente Sin embargo, tal como leemos el manuscrito, el segundo verso desencaja pues contiene un mensaje contradictorio por completo con los demás, llamando al hombre a no desechar las cosas que ambiciona, es decir, a ser codicioso y tratar de satisfacer a toda costa sus deseos, tal cual pretendía el lobo necio de la fábula. Corominas, que no cuestiona la literalidad de este verso, nos da una explicación muy imaginativa pero disparatada que solo puede producirnos hilaridad: «Es decir, no debe ella [Doña Endrina] desechar la manda que a ella le dejó el difunto [marido] por correr tras la ilusoria riqueza de Don Melón [el Arcipreste]; como el lobo desdeñó su torrezno». No es necesario hacer tal malabarismo filológico para dar pleno sentido al verso encajándolo a la perfección en su contexto: basta con entender que deseche es una corrupción de desee para evitar tan absurda paradoja.

Como puede comprenderse con un poco de sentido común, todos los versos de esta estrofa tienen que llamar al cumplimiento de esa virtud de la conformidad sin incurrir en contradicciones entre ellos. En el primero se dice que el hombre sensato no debe pretender alcanzar un objetivo que le sea perjudicial; el tercero ahonda en la idea queriendo decir que no debe desdeñar aquellas cualidades que le ha dado la naturaleza aunque le desagraden, y en el cuarto se reafirma con otras palabras diciendo que el hombre debe pasarlo bien con lo que Dios le ha dado buenamente Sin embargo, tal como leemos el manuscrito, el segundo verso desencaja pues contiene un mensaje contradictorio por completo con los demás, llamando al hombre a no desechar las cosas que ambiciona, es decir, a ser codicioso y tratar de satisfacer a toda costa sus deseos, tal cual pretendía el lobo necio de la fábula. Corominas, que no cuestiona la literalidad de este verso, nos da una explicación muy imaginativa pero disparatada que solo puede producirnos hilaridad: «Es decir, no debe ella [Doña Endrina] desechar la manda que a ella le dejó el difunto [marido] por correr tras la ilusoria riqueza de Don Melón [el Arcipreste]; como el lobo desdeñó su torrezno». No es necesario hacer tal malabarismo filológico para dar pleno sentido al verso encajándolo a la perfección en su contexto: basta con entender que deseche es una corrupción de desee para evitar tan absurda paradoja.

Con estas consideraciones ya nos encontramos en condiciones de recomponer el arquetipo perdido de ambas estrofas, lo que vamos a hacer modernizando su grafía para hacer más fácil su lectura:

Topolo en derredor a mal andar el rodezno; 779

salió malquebrantado, parecía pecorezno:

bueno le fuera al lobo pagarse con torrezno,

no hubiera tantos males ni prendiera su rezno.

Hombre cuerdo no quiera el oficio dañoso, 780

no desee la cosa de que está deseoso,

de lo que le pertenece no sea desdeñoso,

con lo que Dios le diere páselo bien hermoso.

Reproducimos sus imágenes en el manuscrito que las recoge, dejando al lector que juzgue por sí mismo.